東京23区で子育てをしていると、進学に関して「二極化」しているように見えます。

- 一方は、中学受験に全力を注ぎ、東大や早慶といった難関大学を目指すご家庭。費用も時間も惜しまず、子どもの将来に投資していくスタンス。

- もう一方は、中学受験をせず、地元の公立中学校に通わせるご家庭。学歴へのこだわりはそれほどなく、のびのびと成長してほしいというスタンス。

このように両極端な感じがしますよね。

しかし実際には、この両極端のどちらにも当てはまらない「中間層」のご家庭が非常に多いです。

例えば、

- 地元の公立中学校 ⇒ 都立高校 ⇒ 国立大学 or 私立ならMARCH、少なくとも日東駒専に行ってもらいたい

という層です。

無理に難関大を目指すわけではないけれど、堅実にそれなりの学歴を子どもに持たせたい......。

この層にとって、東京在住という環境は実はとても恵まれています。

大学付属校が多く、推薦制度も充実し、さらに少子化の影響で「売り手市場」となっている現在。

高校受験を見据えれば、受験に振り回されず、それでいて十分な進学先を得られるルートが確実に存在するのです。

本記事では、東京23区在住、中学受験しない「中間層」家庭に焦点を当て、現実的かつ効率的な進学戦略について解説していきます。

(あくまで私の意見ですが、参考になればと思います)

この記事を読んでわかること

- 東京23区在住、中学受験しない“中間層”家庭にとっての最適な高校受験戦略について筆者の意見を解説していきます。

もくじ

東京23区の進学観は「二極化」しているように見える

冒頭で書いた通り、東京23区で子育てをしていると、進学については「両極端」な姿に見えがちです。

一方は、中学受験に全力を注ぎ、東大や早慶といった最難関大学を将来の目標にすえる家庭です。

小学校低学年から塾通いを始め、年間100万円単位の教育費を惜しまず投じるご家庭です。

保護者の多くは「どうせやるならトップを目指したい」という意識が強く、子ども自身も半ば当然のように受験勉強に取り組んでいる。

そんなご家庭です。

もう一方は、中学受験を選ばず、地元の公立中学校にそのまま進む家庭です。

学歴に強いこだわりがなく「高校受験で本人が希望すれば応援するが、無理に競争する必要はない。全ては自分次第」と考える層です。部活動や地域の友達関係を重視し、自然な流れで子ども時代を比較的のびのびと過ごす。

そんなご家庭です。

この二つの姿が目立つため、東京の進学事情は

- 「中学受験で難関大を目指すか、公立進学でのんびりするか」

の両極端に映りがちです。

実際、塾業界の広告やメディアで取り上げられるのは「東大合格」「御三家合格」といった派手な実績か、逆に「受験しない家庭の自然な暮らし」といった対比的なストーリーであることが多いからです。

しかし、本当にそれだけでしょうか?

この「二極化」のイメージの陰に隠れて、実際は「多数派を占める中間層」が存在しています。

実際には「中間層」が多数派

一見すると、東京23区の進学事情は二極化しているように見えます。

しかし実際の現場感覚を踏まえると、両極端に当てはまらない 「中間層」 に属する家庭が圧倒的に多いのです。

具体的に例をあげるとすれば、

- 地元の公立中学校に進学 ⇒ 都立高校に挑戦 ⇒ 国立大学 or 私立ならMARCH、少なくとも日東駒専に行ってもらいたい

というイメージです(あくまで中間層を伝えるための例です)。

この層の特徴は「教育費をそこまでかけるつもりはないし、難関大を狙うわけではないけれど、堅実にできるだけ学歴を確保したい」というスタンスです。

学費を青天井でかけるつもりはないものの、子どもの将来にとって一定の学歴は持たせたい──。

こうした価値観を持つ家庭こそが、実はボリュームゾーンといえるでしょう。

そして、この中間層にとって東京在住の場合、非常に有利な状況になりつつあると個人的には感じています。

それは東京の地域特性によるものです。

- 大学付属校が多く存在する

- 少子化の影響で受験市場が「売り手市場」化している

- その状況に応じ(生徒の囲い込みのため)推薦入学が増えてきている

これらの条件が重なることで「無理に中学受験に挑まなくとも、高校受験からそれなりの大学進学ルートを確保できる」という現実が浮かび上がります。

つまり、東京に暮らすご家庭にとって、お子さんの東大・早慶などの超難関大への進学にこだわらなければ、中間層として堅実な進路を歩むことができ、「受験は正直時間がもったいない」と考えた場合、それが最も効率的で合理的な選択肢になり得ます。

少子化が生んだ「売り手市場」

「中間層」の家庭にとって、現在の東京は進学のしやすい環境が整っています。

その背景にある一つ目の理由は「少子化による受験市場の大きな変化」です。

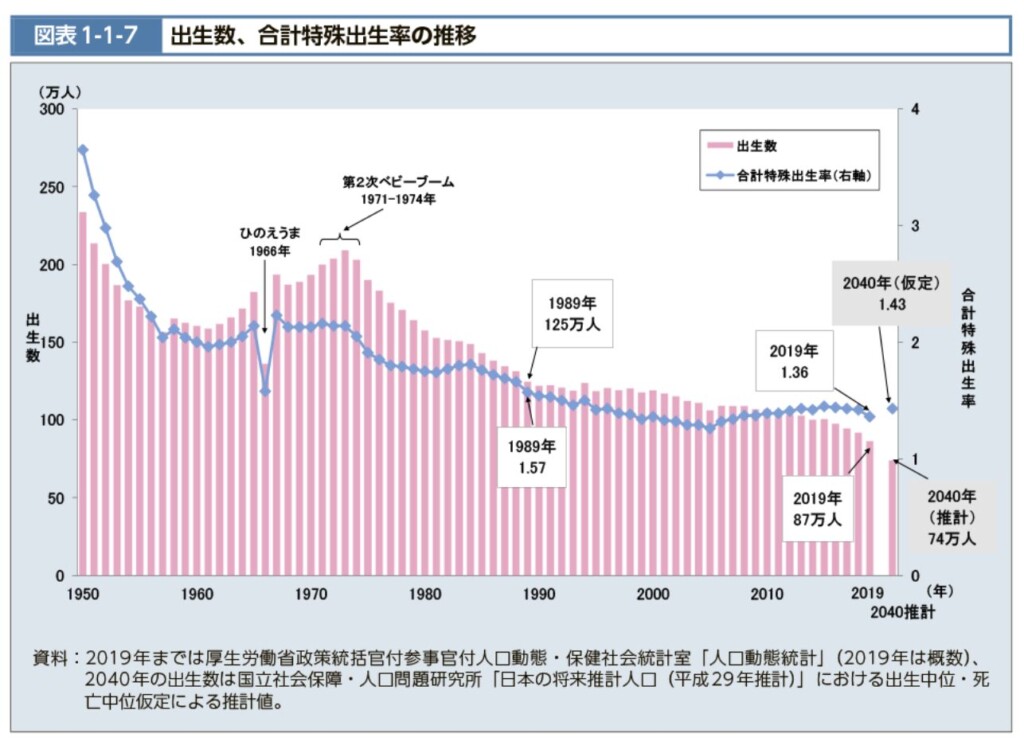

以下の画像は、1950年~現在までの出生数推移のグラフになります。

1970年代、第2次ベビーブームの影響で、団塊ジュニア世代の子どもたちは約200万人いました。

それに対して、現在、中学生となっている2010~2012年に生まれた世代が、その2分の1、およそ100万人規模にまで減少しています。

そんな状況にもかかわらず、東京における高校や大学の数は大きく減ってはいません。

学校改革(共学化、進学校化など)や名称変更を行う学校は増えましたが、完全に閉校するケースはまだ少数派です。

つまり、供給はほぼそのまま、需要だけが減っているといえます。これが「売り手市場」の状況を作り出しています。

かつてのように「1点を削り出し、限られた椅子を奪い合う」状況ではなくなり、(ある一定の偏差値レベル以下の学校群の場合)進学の門戸は大きく広がったといえます。

この状況の影響を特に受けやすいのが私立校です。

生徒を確保できなければ経営が立ち行かないため、これまでよりも入学のハードルを下げたり、推薦枠を増やしたりする学校が少なくありません。

結果として、昔なら「合格は難しい」と思われた学校でも、いまは現実的に手が届くケースが増えています。

そして、その恩恵をもっとも受けやすいのが、難関大を目指す層でもなく、全く学歴にこだわらない層でもない、中間層の家庭だと私は考えています。

MARCHと日東駒専の間にある「境界線」

では、その「入りやすい」「入りにくい」学校のボーダーラインは、どのあたりでしょうか?

例えば、誰もが簡単にMARCHレベルの付属校に進学できるわけではありません。

一般入試の場合、MARCHクラスになると偏差値は60台半ば以上が必要で、推薦もかなり厳しい条件が付き、その上、適性検査を受ける必要があったりと、狭き門であることは今も変わりません。

では、日東駒専レベルはどうでしょうか?

日東駒専の付属高校も、付属校ですからMARCH同様、非常に難しいです。

しかし、日東駒専レベルであれば、現実的な進学ルートが十分に存在します。

はっきりと学校名は申し上げませんが、東京には日東駒専付属の高校が多く、推薦や内部進学制度を整備している学校もあります。

つまり「MARCH以上は厳しいが、日東駒専の一部なら到達可能」という境界線が少子化の影響で存在しています。

現実的な進学ルートの一例

中間層が、そこまで費用をかけることなく、その上、受験で思い切り疲弊することもなく、それなりの大学まで進学するルート。

その現実的な進学ルートの代表例が、私立大学の付属校を活用する戦略です。

高校から大学までのルートを固定することで、必然的に受験工数を減らすことができます。

特に「マンモス大学」と呼ばれる日大は、付属校の数が多く、そこまで人気のない学校であれば比較的入りやすい環境です。

さらに内部進学率も高いため、「高校入学さえできれば、その後は自動的に大学進学が確定する」というケースすらあります。

伝統的な人気校では競争が激しいものの、新設校やかつて別の特色を持っていた学校は狙い目になる場合があります。

高校のブランド力やステイタスを重視するご家庭には敬遠されがちですが、大学の最終的な出口は日東駒専レベルですから、中間層にとっては実利的で現実的な選択肢といえるでしょう。

高校時代の学校名の「見栄え」と最終学歴の天秤

この戦略を選んだ場合、高校時代のステイタスが控えめになる可能性はあります。

例えば、周囲の友人から「なぜその学校?」といった目で見られることもあるかもしれません。

しかし、最終的な学歴が日東駒専以上で安定して確保できるなら、それは十分に意味のある選択です。

むしろ「無理に中学受験に挑んで燃え尽きる」ことや、「高校受験で大きな博打を打つ」ことを避けられる分、コストパフォーマンスは高いといえます。(学びたい学問や行きたい学部やある場合は別ですが)

例えば、日東駒専未満の人気の高い大学付属高校に進学し、そのまま大学まで進学するなら、日東駒専レベルの人気薄高校に進学したほうが最終的な「学歴」としては良いという事になります(学びたい学問や行きたい学部やある場合は別です②)。

ちなみに、人気の日東駒専以下の大学付属高校に進学された場合、そのままエスカレーター式に付属大学に進学する生徒は少なかったりします(学びたい学問や行きたい学部やある場合は別です③)。

ここで大事なのは、家庭がどこまで学歴にこだわるか、そして子どもの性格や希望にどう合わせるかです。

ステイタスを取るのか、最終学歴を取るのか──このバランスが、中間層の戦略選択に直結します。

最後に

この記事では、東京23区在住、中学受験しない“中間層”家庭にとっての最適な高校受験戦略について筆者の意見で解説しました。

東京23区の進学事情は二極化しているように見えますが、実際には「中間層」が多数派です。

この層にとって、東京という環境は大きな追い風になっています。

- 大学付属校が多く、推薦制度も豊富

- 少子化で「売り手市場」化しており、進学の門戸が広がっている

- MARCH以上は依然として高い壁だが、日東駒専クラスは十分に現実的

もし「東大・早慶」を強く志向しないのであれば、無理に中学受験に挑む必要はありません。

むしろ、高校受験や付属校進学をうまく利用し、受験工数を抑えつつ安定した進路を確保することこそ、中間層にとって最適な戦略といえるでしょう。